搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 生态学”相关记录1791条 . 查询时间(0.416 秒)

中国科学院兰州分院土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展(图)

土壤 生态系统 群落

2025/4/16

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

中国科学院成都山地所在植被GPP估算时间尺度扩展研究中取得进展(图)

气候 循环 生态系统

2025/4/16

植被总初级生产力(GPP)是衡量陆地生态系统“碳汇”能力的重要生态学指标,对于理解碳循环机制和制定气候变化应对战略至关重要。尽管现有GPP研究在不同空间尺度上进行了广泛分析并取得了显著进展,然而GPP模拟在不同时间尺度方面的不确定性仍然是一个突出的问题,尤其是环境变量日内快速变化的不确定性亟需进一步量化。

中国科学院海洋研究所海洋所团队搭载“蛟龙”号完成南海两处冷泉喷口综合探测任务(图)

探测 生态系统 生物群落

2025/4/12

2025年4月3日,中国科学院海洋研究所冷泉研究团队在国家深海基地管理中心的大力支持下,搭载“蛟龙”号载人深潜器深入南海,成功探测到两处大型冷泉喷口,揭示了深海冷泉生态系统生物群落特征及其对渗漏甲烷的生物过滤机制。

已有控制实验研究表明,物种功能多样性和功能优势性共同影响植物群落的地上生物量,且随着时间推移,功能多样性对地上生物量的影响逐渐增强。然而,在自然森林演替进程中,这两者对树木地上生物量的相对贡献尚不明确。

中国科学院迄今最古老层孔海绵化石发现(图)

气候 生态系统 骨骼

2025/4/13

层孔海绵是奥陶纪-泥盆纪标志性的浅海造礁动物之一,在礁构建中的作用、生态地位和地理分布方面类似于现代珊瑚。在中奥陶世达瑞威尔晚期,层孔海绵几乎同时融入热带至亚热带气候区的全球礁生态系统。由于受到奥陶纪生物大辐射事件期间海洋生物多样化的影响,这一时期的着礁生态系统从微生物主导向层孔海绵和珊瑚主导转变。然而,层孔海绵突然融入礁生态系统引发了一系列科学问题:最早的层孔海绵何时出现?它们如何获得矿化骨骼?...

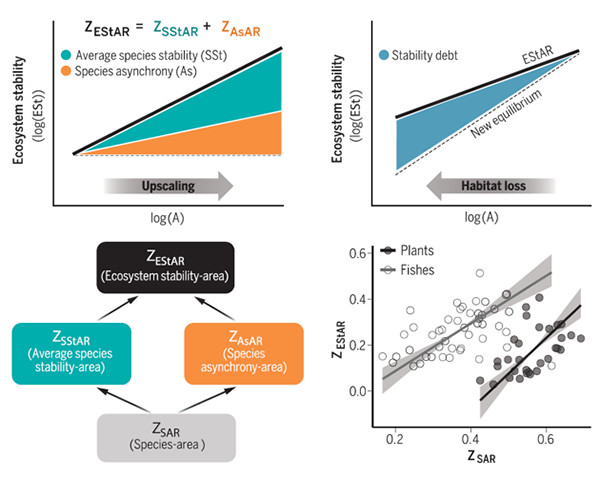

在国家自然科学基金项目(批准号:31988102、32425036)等资助下,北京大学城市与环境学院王少鹏团队在多样性-稳定性研究方面取得了理论进展,阐明了生态系统稳定性的尺度推移规律及其与物种多样性尺度推移之间的关联。研究成果以“统一生物多样性与生态系统稳定性的尺度推移规律(Unifying spatial scaling laws of biodiversity and ecosystem s...

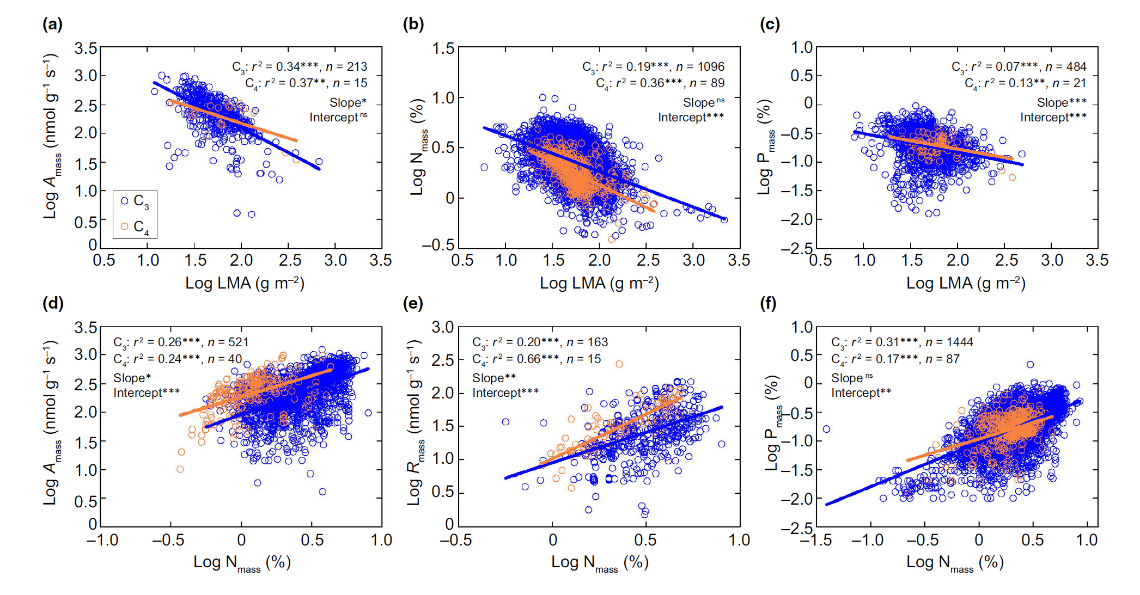

中国科学院广州分院华南植物园阐述C4植物的生理学和生态学重要功能(图)

植物 生理学 生态学

2025/4/13

植物光合作用主要有三种途径:C3途径、C4途径和CAM途径。不同于C3植物,C4植物具有独特的叶片解剖学特征和光合作用机制,能够高效利用CO2使其具有高光合速率和高水分利用效率等显著优势。因此,C4植物与C3植物在资源权衡策略(trade-off)上可能存在显著差异。这种权衡策略可以体现在叶片经济学谱(leaf economics spectrum)上,即一端是具备“快速投资-收益”...

中国科学院研究发现灌木多样性和乔木多样性对提升森林生产力同样重要(图)

生态系统 循环 资源

2025/3/27

生物多样性与生态系统功能(BEF)之间的关系是生态学研究的核心议题之一。越来越多证据表明,增加树木多样性能够提升森林生产力。但大部分研究聚焦于乔木物种多样性,较少涉及森林的多层结构。其中,林下层容纳了丰富的植物多样性,在养分循环等生态过程中发挥着关键作用。尽管灌木在森林中占有的生物量有限,但会和乔木共享或争夺资源。目前,灌木层物种多样性能否影响森林生产力,以及灌木的多样性效应是否和乔木多样性效应存...

中国科学院成都分院川中丘陵区退耕还林工程对土壤侵蚀和有机碳动态变化的影响取得新进展(图)

工程 土壤 有机

2025/4/16

退耕还林工程是中国规模最大的生态恢复项目,准确定量评估退耕还林工程的生态效益具有重要的现实意义。截止2020年,我国退耕还林面积已经达到了34.30×106 ha。研究表明,退耕还林工程能够有效地减少径流、土壤侵蚀和土壤退化,并增加植被覆盖,但目前关于植被恢复过程中土壤侵蚀与土壤有机碳储量耦合变化规律尚不清楚。

中国科学院成都生物所在生态系统服务损失评估方面的工作取得新进展(图)

生态系统 评估 群落

2025/4/16

生态恢复的本质和核心是实现区域或生态系统功能的恢复,往往通过生境改造、物种选择、群落结构模式设计和优化以及景观斑块合理组合等途径来实现。灾害与工程建设引发生态退化与退化生态系统形成已成为全球普遍面临的事实,因此补偿性生态恢复已成为当前退化综合治理与生态恢复的重要任务。其中最具挑战性的一个难题就是如何评估受影响区生态系统功能损失并根据损失制定切实可行的生态恢复目标和方案,这不仅是生态恢复实践需要,也...

中国科学院南京地质古生物研究所泰国西部早古生代牙形类研究取得系列进展(图)

沉积 分析 群落

2025/3/7

泰国西部与中国云南保山地区在早古生代同属滇缅马地体,位于冈瓦纳大陆周缘的低纬度区域。2019年11月,中国科学院南京地质古生物研究所与泰国玛哈沙拉堪大学签署合作备忘录,开启了双方在地质古生物领域的深度合作。在该备忘录的支持下,南京古生物所早古生代研究团队分别于2020年1月和2023年3月前往泰国,与泰国玛哈沙拉堪大学教授Clive Burrett、副教授Mongkol Udchachon和Hat...

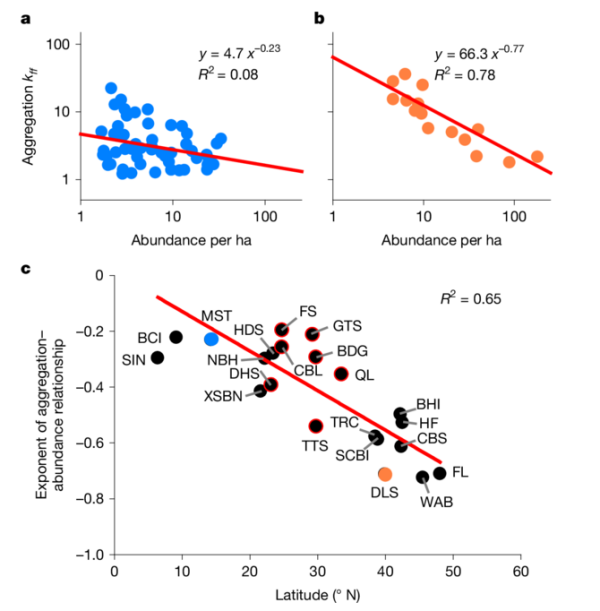

中国科学院研究揭示森林生物多样性维持的新空间机制(图)

森林 空间 生态系统

2025/2/27

森林为何具有如此高的生物多样性?在热带雨林中,数百种树木共存于同一片土地上,而温带森林却只由少数几种树木主导。何种力量使这些树种在长期竞争中保持稳定而不被强势物种淘汰?生态学研究认为,物种之间的相互作用如竞争、种子传播、菌根共生等是决定森林生物多样性的重要驱动力。但是,作为空间异质性极高的陆地生态系统,森林树种具有区别于其他生态系统的空间分布结构。这种空间分布如何决定森林生物多样性长期维持尚不清楚...

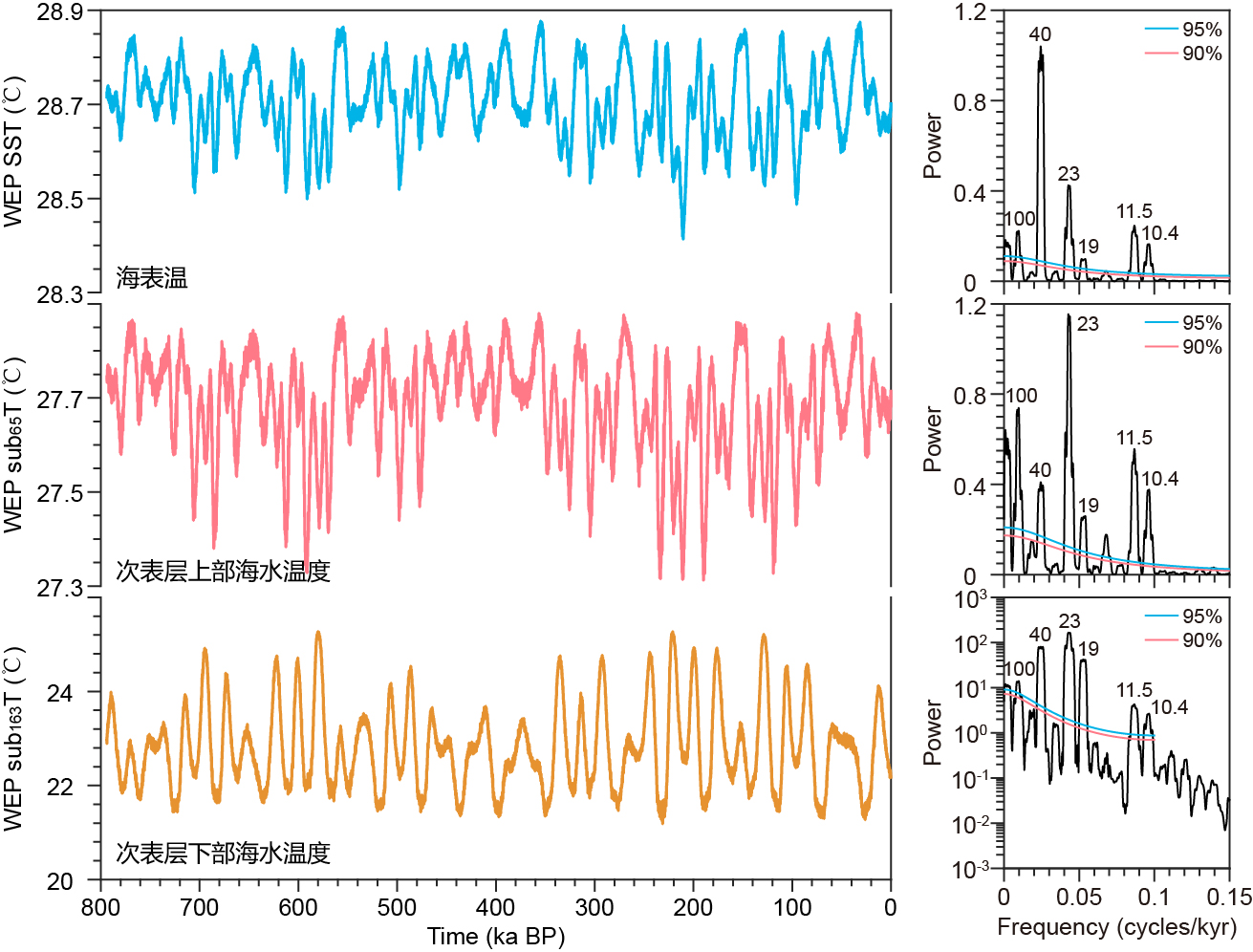

中国科学院地质与地球物理研究所赤道西太平洋温度半岁差信号的驱动机制(图)

信号 气候 生态系统

2025/2/28

半岁差信号(周期约1万年)是赤道地区太阳辐射变化的独特特征(Berger et al., 2006),也是“低纬驱动理论”的核心内容之一。这一信号在轨道和千年尺度气候的相互作用、高低纬气候的相互作用中扮演着重要角色,并在第四纪的一些重大气候事件中发挥了关键作用。然而,由于地质记录的分辨率和年代学等限制,目前关于半岁差信号的研究仍相对较少。

中国科学院沈阳生态所量化了全球城市化对植被碳汇的增强效应(图)

城市 生态系统 气候

2025/3/4

城市化显著改变了城市的气候环境和景观格局,对植被固碳能力(以净生态系统生产力,NEP表征)的影响尚不明确。尽管城市地区仅覆盖地球表面的0.3%,但对生态系统的影响却不容忽视。有限的地面观测限制了我们对城市化与NEP关系的全面理解。以往的研究多集中在小尺度的局地实验,而全球范围内城市化对NEP的直接与间接影响及驱动因素仍然缺乏系统量化分析。