搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 金属物理学”相关记录168条 . 查询时间(1.88 秒)

中国科学院金属纳米药物治疗炎症性肠病研究获进展(图)

金属 纳米 药物 治疗

2025/4/17

中国科学院国家纳米科学中心研究员赵瑞芳与聂广军团队,联合首都医科大学教授陈汉清团队,在递送金属纳米药物治疗炎症性肠病研究方面取得进展。炎症性肠病作为无法治愈的慢性肠道疾病,其病理机制涉及遗传易感性、免疫系统失调和肠道微环境紊乱等。该疾病特征表现为肠道屏障功能障碍、微生物稳态失衡和粘膜免疫异常。现有临床干预手段以系统性免疫抑制为主,但难以解决屏障修复和菌群重建等问题。研究发现,约51%克罗恩病患者存...

中国科学院大连化学物理研究所开发精准解析分子筛铝对的新方法(图)

解析 分子 金属

2025/4/12

2025年4月1日,中国科学院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究中心固体核磁共振及前沿应用研究组(524组)侯广进研究员、陈魁智研究员团队在分子筛铝对的识别、量化及对分子筛脱铝过程影响的研究中取得新进展,提出了一种基于二价金属阳离子(M2+)结合定量1H NMR、1H-1H同核相关测距技术的新方法,实现了分子筛中成对铝原子(铝对)和单位点铝含量的精准定量解析,以及不同铝-铝(Al-Al)距离或不...

“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。

中国科学院研究提出微波驱动催化废塑料回收增值利用策略(图)

催化 塑料 金属

2025/3/24

回收废弃塑料有助于环境修复和相关产业发展,但现有技术难以直接回收受污染的混杂废塑料,需在回收前对其进行分拣、清洗等预处理。而预处理过程成本高、耗时长和耗能高,同时回收后的塑料通常导致质量降低。相对塑料回收而言,废弃混杂塑料的升级再造策略则为其管理与增值利用带来希望,可将废弃混杂塑料直接转化为烯烃单体和其他增值化学品等。但是,现有方法存在高能耗、贵金属参与、高压和低催化剂稳定性等问题,特别是目前无法...

中国科学院理化所在微波驱动催化废旧聚烯烃塑料回收利用方面取得新进展(图)

催化 塑料 金属

2025/3/26

当前,全球塑料产量已超90亿吨,而约70亿吨被遗弃或填埋成为混杂废弃物,对生态系统造成严重危害。废弃塑料回收对环境修复和相关产业发展具有重大意义,但现有技术无法直接回收受污染混杂废塑料,均需在回收前对其进行分拣、清洗等预处理,而预处理过程成本高、耗时长和耗能高,且回收后的塑料通常会导致质量大大降低。相对塑料回收而言,废弃混杂塑料的升级再造策略则为其管理与增值利用带来新希望,可以将废弃混杂塑料直接转...

中国科学院上海有机所在钯催化烯烃1,1-迁移环化反应方面取得进展(图)

催化 反应 金属

2025/1/11

杂环化合物是一类具有重要应用价值和显著生物活性的化合物,尤其是氮杂环和氧杂环,广泛存在于生物活性分子、药物、农药和天然产物。在2015年-2020年美国食品药品监督管理局(FDA)批准的164种小分子药物中,氮杂环和氧杂环占的比例分别88%和26%。因此,从商业可得的原料出发合成杂环化合物的构建方法一直受到广泛关注并得到了极大的发展。基于此,过渡金属催化的简单烯烃和含有杂原子的两亲性试剂的环加成反...

传统碱金属离子电池正极材料的电荷补偿是基于过渡金属氧化还原而实现的,因此其能量密度受限于其中可变价过渡金属离子的含量,可发挥的理论容量已接近理论极限。近年来,研究者们设计了具有混合阴/阳离子氧化还原活性的新型层状正极材料。引入的阴离子氧化还原反应能提供额外容量和更高的工作电压,可提供更高的能量密度。然而,阴离子氧化还原反应在提高能量密度的同时带来了许多挑战,如过渡金属离子迁移、不可逆氧释放和电压衰...

上海有机所在镍催化烯烃的双碳化反应方面取得进展(图)

催化 反应 金属

2024/12/23

过渡金属催化的烯烃双碳化反应可以通过一步反应同时构筑两个碳碳键,已成为快速构建复杂分子的主要途径之一。早期的研究主要集中于高活性的极性烯烃和环状烯烃,而长链的脂肪族烯烃的双碳化反应需要在底物上引入强配位导向基,通过形成稳定的环金属物种方能促进反应的进行。然而,导向基团的安装和脱除极大地降低了合成效率。醇、胺、酮、羧酸、酰胺等官能团广泛存在于天然产物和药物分子中,用这些原生官能团作为导向基实现非活性...

上海有机所在烯酰胺不对称还原氢甲酰化反应方面取得新进展(图)

反应 金属 催化

2024/12/23

氢甲酰化反应以烯烃、氢气和一氧化碳为原料在过渡金属催化下以完美的原子经济性转化为醛,在有机合成和精细化工领域具有广泛的应用。通过探索金属铑/手性膦配体催化体系发展高效的不对称氢甲酰化反应,实现手性药物或精细化学品的快速合成2024年来备受关注,但进展仍然有限。总而言之,单取代和1,2-二取代烯烃的不对称氢甲酰化研究较多,反应活性和立体选择性控制问题已基本解决;1,1-二取代和三取代烯烃的不对称氢甲...

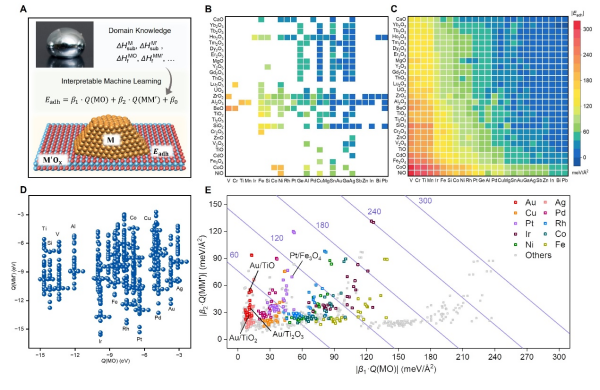

中国科学院科学家利用人工智能在催化基础研究中取得重要成果(图)

人工智能 催化 金属

2024/11/23

中国科学技术大学教授李微雪课题组利用人工智能(AI)在催化基础研究中取得重要成果。该研究通过可解释AI技术在实验数据中建立了金属-载体相互作用与材料基本性质之间的控制方程,揭示了决定金属-载体相互作用的本质因素,提出了强金属-金属作用原理性判据,解决了氧化物载体包覆金属催化剂的难题。11月22日,相关研究成果以Nature of Metal-Support Interaction for Meta...

中国科学院物理研究所调控晶面应变提升钠离子高熵层状氧化物稳定性(图)

离子 电池 金属

2024/10/14

钠离子电池中正极材料的性能直接影响了电池的循环寿命。传统三元钠离子层状氧化物正极材料中可变价元素通常趋向于均匀分布以减小体系的能量,一旦发生氧化态的改变,局部结构就会发生变化而导致相变发生。在过往的研究中,高熵层状氧化物正极材料展现出了诸多优势,但仍然存在一些尚未解决的关键问题,其中最为突出的是,在过渡金属层(TMO2层)中含有的不同过渡金属离子由于不同的离子质量、半径尺寸和价电子构型可能会导致材...

中国科学院国家授时中心碱土金属镱原子超精细结构和超精细诱导电四极跃迁几率的理论研究取得进展(图)

金属 原子 结构 理论

2024/10/14

2024年9月27日,中国科学院国家授时中心的光钟研究团队在碱土金属原子超精细诱导电四极(E2)跃迁及超精细结构的精确计算方面取得了突破。研究人员利用多组态Dirac-Hartree-Fock理论,精确计算了镱(Yb)原子5d6s 3D1态与基态6s21S0之间的磁偶极(M1)跃迁和超精细诱导E2跃迁的跃迁概率。相关研究成果以《Accurate Calculation of Hyperfine-I...

国家自然科学基金委员会同济马吉伟团队在锂电池和燃料电池关键核心材料研究方面取得进展(图)

马吉伟 锂电池 燃料 金属

2024/11/16

针对锂金属电池在商业碳酸酯电解液中运行时,面临的枝晶生长和库仑效率低等关键问题,同济大学研究团队首次开发出一种用于锂金属电池的电解液添加剂“新家族”。北京时间2024年9月2日17点,国际顶级期刊《自然·材料》(Nature Materials)在线发表了同济大学材料科学与工程学院马吉伟教授团队的这一研究成果,论文题目为“In situ p-block protective layer ...

国家自然科学基金委员会中国学者在金属中纳米孔弥散强化研究方面取得新进展(图)

金属 纳米 力学性能

2024/9/5

在国家自然科学基金项目(批准号:51971218)等项目的资助下,中国科学院金属研究所金海军研究员团队联合辽宁材料实验室、南京理工大学,在金属中纳米孔弥散强化研究方面取得突破性进展。相关研究成果以“纳米孔弥散强化金(Strengthening gold with dispersed nanovoids)”为题,于2024年8月8日在《科学》(Science)期刊上发表。论文链接:https://w...

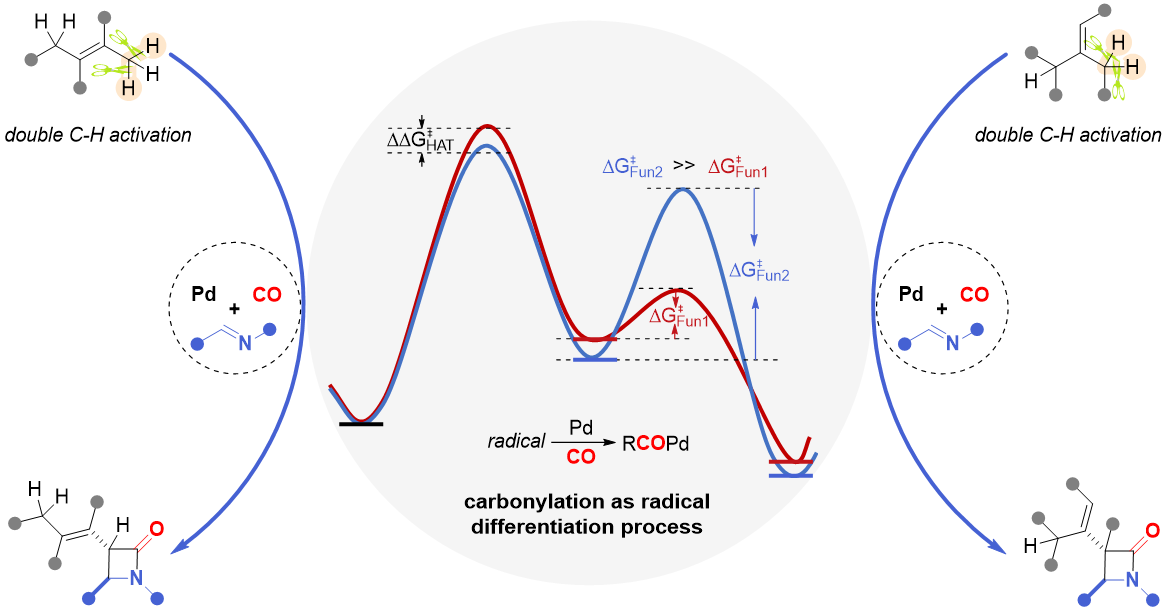

中国科大在惰性双C−H键活化领域取得新进展(图)

合成 催化 金属

2024/12/5

中国科学技术大学化学与材料科学学院黄汉民教授团队在惰性双C-H键活化领域取得新进展。研究团队通过自由基-过渡金属接力活化C-H键的策略,利用CO对烷基钯的选择性插入对烯丙基自由基进行分选,实现了位点选择性的双C-H键活化,并在此基础上建立了烯烃与亚胺的羰化-环加成反应,为烯基取代的β-内酰胺的合成提供了全新的路径。相关成果以“Site-Selective Carbonylative Cycliza...