搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 岩石学”相关记录282条 . 查询时间(2.109 秒)

国家自然科学基金委员会中国学者与海外合作者在上地幔流变学研究方面取得进展(图)

结构 岩石

2025/5/10

在国家自然科学基金创新群体项目(批准号:42021003)资助下,北京大学地球与空间科学学院王腾研究员与美国南加州大学和南方科技大学等研究单位学者合作,在欧亚大陆内部上地幔流变学研究方面取得进展。研究成果以“咸海干涸揭示的欧亚内陆弱软流圈(Weak asthenosphere beneath the Eurasian interior inferred from Aral Sea desiccat...

国家自然科学基金委员会中国学者在青藏高原腹地发现1100万年前俯冲进来的印度克拉通地幔(图)

岩石 演化 群体

2025/5/12

在国家自然科学基金创新研究群体项目“陆内岩石圈演化与浅表响应”(批准号:42021002)的资助下,中国科学院广州地球化学研究所王强研究员团队及合作者最近在印度大陆俯冲的北界方面取得重要进展,研究成果以“印度克拉通地幔1100万年前在藏东北羌塘地块之下(Indian cratonic mantle beneath northern Qiangtang in eastern Tibet ca. 11...

国家自然科学基金委员会国学者在伟晶岩型锂矿床成矿机理方面取得进展(图)

矿床 机理 岩石

2025/5/12

在国家自然科学基金创新研究群体项目(批准号:42021002)“陆内岩石圈演化与浅表响应”资助下,中国科学院广州地球化学研究所王强研究员团队及合作者在伟晶岩型锂矿成矿机理方面取得进展。研究成果以“伟晶岩型锂矿床形成于低温的围岩中(Pegmatite lithium deposits formed within low-temperature country rocks)”为题,于2025年1月8日...

中国科学院广州分院喀斯特岩石出露对土壤多功能性的影响机制取得进展(图)

岩石 土壤 大气

2025/4/13

岩石出露现象在山地生态系统中十分普遍,并以多种方式对生态系统功能产生影响。例如,出露岩石通过“漏斗效应”捕获植物凋落物、雨水以及来自大气沉降的养分和有机物,促进土壤形成和养分积累。并且,岩体风化过程释放矿质元素,进一步影响土壤肥力和生态过程。然而,既往研究往往忽视岩石本身的作用,或仅关注生态系统中裸岩率的影响,对出露岩石大小和距离如何影响周围土壤功能仍知之甚少。

中国科学院海洋研究所海洋所研究发现古俯冲改造地幔残存于现今洋中脊地幔新证据(图)

循环 沉积 岩石

2025/4/12

2025年4月1日,国际地学期刊Earth and Planetary Science Letters(Nature Index)刊发了中国科学院海洋研究所曾志刚研究员课题组陈祖兴副研究员与合作者关于古俯冲流体改造地幔组分在塑造现今洋中脊玄武岩地幔不均一性方面的最新研究成果,为理解全球洋中脊玄武岩中“幽灵岛弧信号”的形成机制提供了全新视角。

中国科学院海洋研究所海洋所在地幔动力学和弹性挠曲均衡作用方面研究取得新进展(图)

动力学 弹性 岩石

2025/3/4

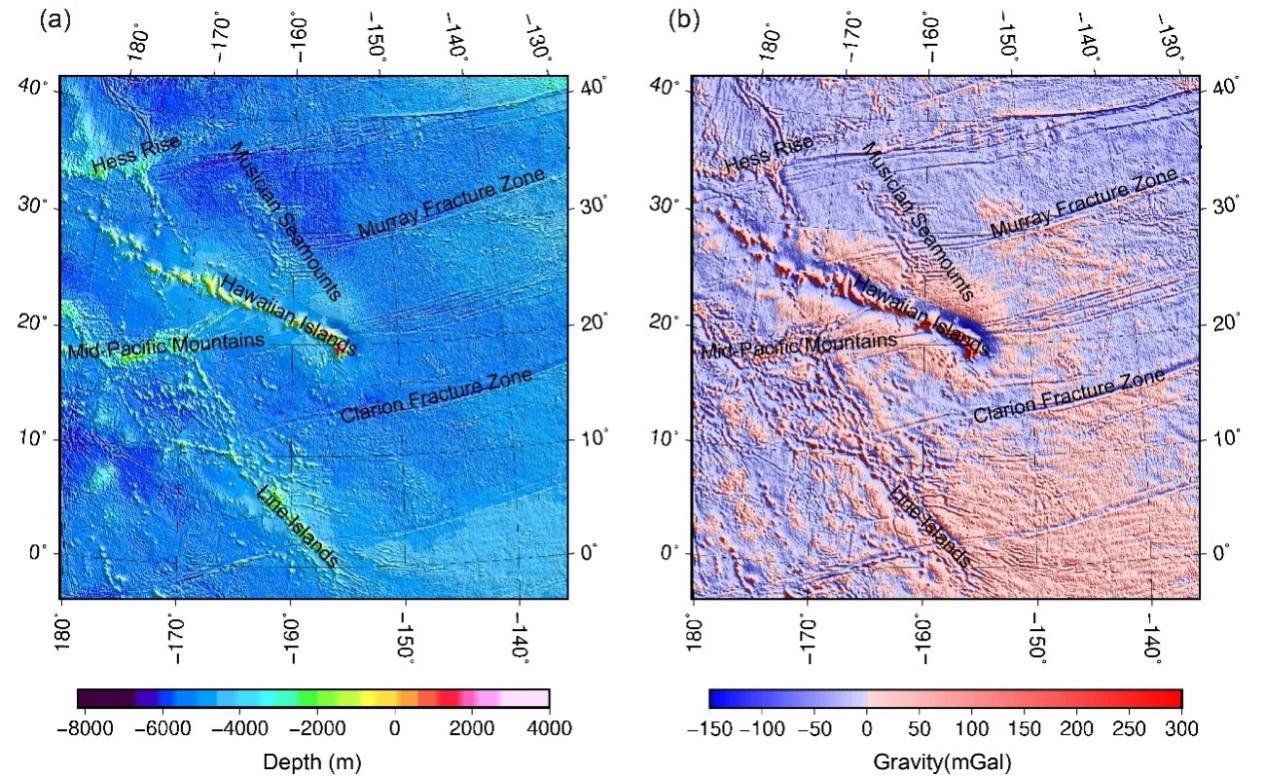

2025年3月3日,国际学术期刊《Earth and Planetary Science Letters》发表了题为“The relationship between gravity anomalies and topography in the Pacific Ocean and its implications for flexural isostasy,mantle viscosity an...

中国科学院南京地质古生物研究所藏南珠峰地区奥陶纪头足类化石研究取得新进展(图)

演化 岩石 古气候

2025/3/7

青藏高原拥有复杂的地质演化历史和良好的岩层露头,为研究地球演化提供了良好的条件,是开展地球演化、圈层相互作用及人地关系研究的天然实验室。西藏南部珠穆朗玛峰地区发育丰富的早古生代地层,产有多样的海相生物化石,其中奥陶纪头足类化石有着悠久的研究历史。但零星的化石产出记录并不能完整地描述藏南珠峰地区奥陶纪头足类生物面貌。此外,冈瓦纳大陆东北缘的生物古地理重建仍是目前亟待研究的领域之一。

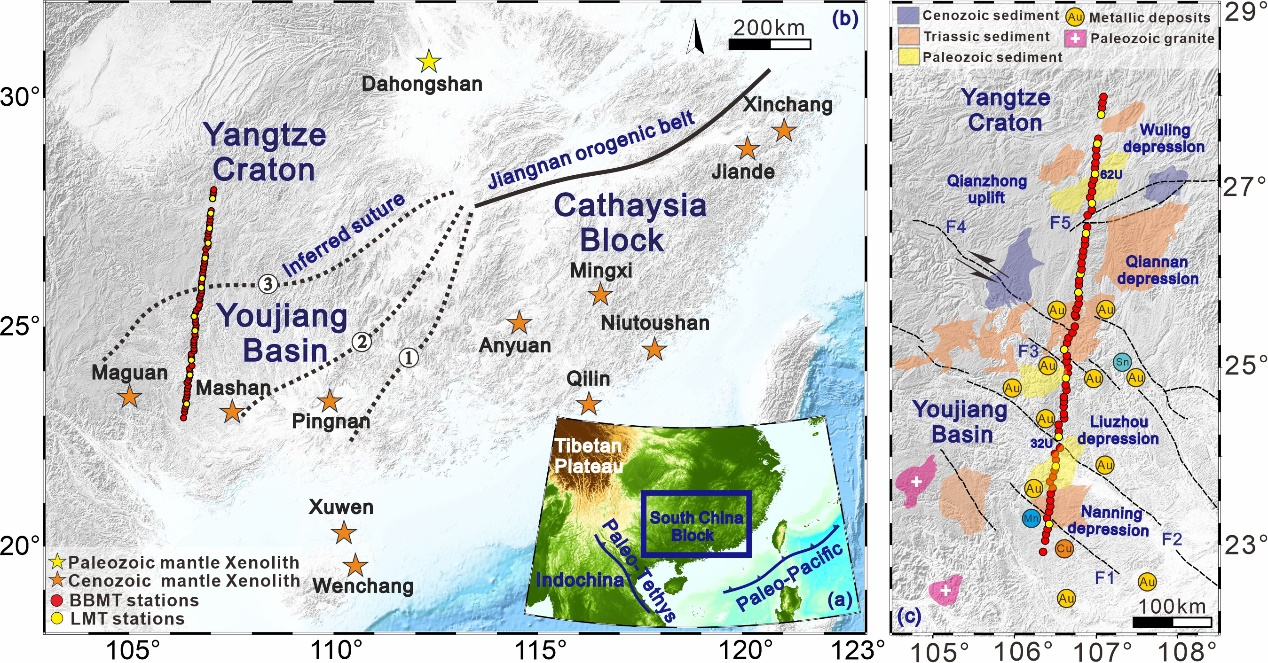

水通过改变地幔岩石物理和化学性质,深刻影响大陆岩石圈的构造演化和地球动力学过程,同时还在地质资源和灾害形成中扮演重要角色。由于地球内部的不可入性及深部样品的稀缺性,目前我们对地幔的实际含水量分布仍所知甚少。由于地幔主要矿物的电阻率对水的存在和含量变化非常敏感,利用大地电磁(MT)等电磁感应测深方法获取的地幔电阻率信息可以为约束其含水量空间分布提供关键约束。在过去,研究者们在利用观测电阻率约束上地幔...

中国科学院地质与地球物理研究所岩浆成分转变驱动火山震颤(图)

火山 岩石 地壳

2025/2/28

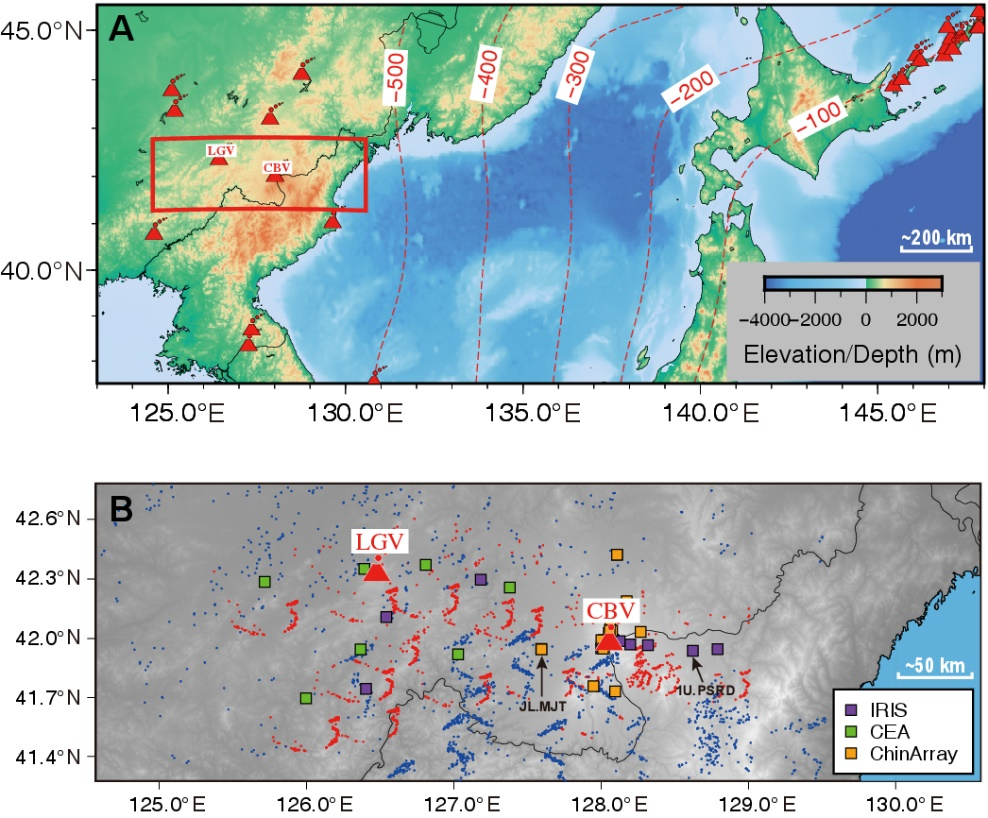

火山监测和喷发预测依赖于多学科观测数据的整合。然而,由于数据采集速度的差异,将地球物理和地球化学信号结合起来推断岩浆过程仍然非常困难。例如,火山震颤——伴随喷发发生的持续性微小地震和声波信号——是一个关键的地球物理监测指标,但其产生机制因涉及不同成分岩浆流体与喷发管道的相互作用而不清楚。

中国科学院地质与地球物理研究所地幔风通过克拉通根部驱动新生代印度-亚洲板块碰撞(图)

岩石 耦合 过程

2025/2/28

印度与亚洲板块的碰撞及其持续的北向汇聚运动是显生宙最重要的板块构造事件之一(Molnar and Tapponnier, 1975)。这一过程不仅导致了新特提斯洋的闭合、印度洋的形成,还造就了地球上最壮观的地形特征之一——青藏高原。然而,在洋壳俯冲结束后,到底是什么力量持续驱动印度板块向北运动一直是一个悬而未决的科学问题。传统观点认为板块运动主要由俯冲板片拉力驱动(Forsyth and Uyed...

铜对于传统工业向绿色能源转型意义重大。斑岩铜矿床(porphyry Cu deposits, PCD)提供了人类所需75%的铜、50%的Mo、20%的Au及大部分Re。面对日益增长的Cu消耗,斑岩铜矿成矿理论突破迫在眉睫。传统观点认为俯冲型斑岩铜矿成矿物质主要来自地幔楔部分熔融,但该模型无法解释平板俯冲背景下斑岩铜矿的成因机制。针对该问题,英国布里斯托大学Thomas Lamont与合作者选取与平...

中国科学院南海海洋研究所华南陆弧深部地幔多样性与俯冲动力学新发现(图)

动力学 元素 岩石

2024/12/24

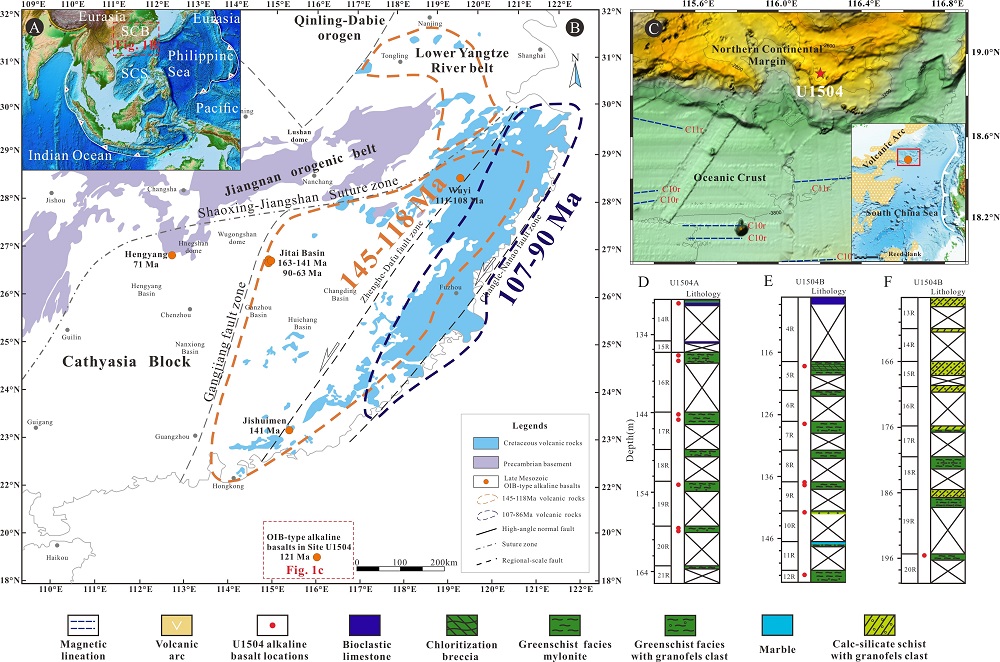

中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)博士孙李恒、研究员张运迎和研究员孙珍等在陆弧深部地幔多样性的研究中取得了重要进展。研究人员在华南中生代陆弧深部识别出起源于富集软流圈的石榴石辉石岩组分,这对理解陆弧深部地幔多样性与俯冲动力学机制具有重要意义。相关研究成果发表在《Geological Society of America Bulletin》上。

中国科学技术大学地球和空间科学学院教授吴忠庆课题组揭示地球早期的基底岩浆洋演化会出现水诱导的地幔反转,太古宙大陆是基底岩浆洋演化的一个产物,其中水扮演了极其关键的角色。该工作是大陆起源和早期地球如何运作方面的突破性进展。

2024年12月8日,中国矿物岩石地球化学学会(以下简称学会)在南京召开第十届理事会第七次常务理事(扩大)会议。会议由学会理事长冯新斌研究员主持,名誉理事长、第十届理事会理事、第二届监事会监事、专业(工作)委员会主任委员、省级学会负责人、学会副秘书长、秘书处工作人员等近100人参加会议。青海盐湖所党委副书记、副所长王建萍研究员一行5人作为盐湖资源与环境专业委员会设立申请团队代表参加了此次会议。